カテゴリー: 中国と日本

| 詳報 | 荒木弘文/著 人材革命 AI時代の資本の原理と人間の原理と 社会評論社刊

「30年後の文明や社会、ビジネスシステムの大変動を考察し、ポスト近代型の人材形成をめぐる諸問題を読み解く未来志向の1冊。」東商新聞 2019/7/20

四六判並製144頁 定価=本体1,200円+税

ISBN978-4-7845-1104-4 2019年4月刊

AI革命の時代は始まっている。30年後の文明(社会)システムの大変動を考察し、ポスト近代型の人材形成をめぐる諸問題を解く未来思考的考察。

目 次

プロローグ──「もの、こと」の見方について

第一章 人材形成ことはじめ──準備事項

- この問題が目に入らぬか!

- わかりやすいたとえ話

- 日常化した人材の貧困──人心の腐敗

- 進歩史観を疑え──「これからの人材」の視点の持ちかた

- 進歩史観は「一面的」な見かたである

- 総論と各論の見かたで進歩史観の間違いを正す

- 裏の側面=法則とは「資本の原理」だった

- 中間的まとめ

- 近未来現象

- 資本の原理はまず道具に働き、つぎに道具は心に働く。AIの本質とは

- 脳の仕組みを学ぶ=最新の準備事項

第二章 人材形成の本番──実際的、具体的説明

- 自分のことは自分でせよ

- 企画能力が不可欠である

- 資本の原理には、「自分でせよ」が内在していた

- 事業形態が変わる時代に備えよ

- 事業形態変動の一事例を

- 好きで、面白くて、やめられないものを仕事にせよ

第三章 自分形成のために──脳システムの仕組みを知る

- 本書の新しい視点── 小学六年生までが勝負だという視点

- 日本人の品質改良

- 脳システムの仕組みの概要

- 八つの知性と自我

- 視覚器(目)の仕事から

- 脳の仕事=情報処理の開始から終了まで(脳のソフトウエア機能)

- 自我形成の手順

- 自我形成の事例

- 子どもの自我形成の内容

- 『粘菌少年』の事例紹介

- 大人になってからでも間に合うこと

第四章 総まとめ──資本の原理と人間の原理と

- 資本の原理の総まとめ── 資本の原理は「仮想」である

- 人間の原理の総まとめ── 人間の原理は「実想」である

エピローグ ──「見かた」と「見えかた」について

著者より読者へ

「これからの人材」の実際的、具体的な説明=「本番」は、第二章である。それは、「これからの人材のモデル」を指摘したものである。モデルを目指して、自分で自分の品質改良をすれば一番よい。そこで、早くモデルを知りたいと急ぐ人は、第二章だけを読み、それで済ましてもよい。急がない人は、全部を読んでほしい。

第一章は、本番を読む前に、下準備があったほうがよいだろうと思って、「ことはじめ」=「準備事項」とした(大事な部分だから、ついつい、くどくどと説明が多過ぎたが、悪しからず)。「これまで」は世界史はこのように変動してきたから、それならば「これから」はあのように変動していくだろうという意味(先見の明)を込めて、一応の「まとめ」をしたのである。「まとめ」は、「これからの人材」を考えるうえで「役に立つ」という意味で、「生きている教養」だといいたいのである。

第三章は、第二章の「モデル」を実際に実現するには、生まれたての赤ん坊から「手入れ」をしなければならないという、新しい視点を扱った(乳幼児を持つ親ならば、必考である)。また、なぜそのような手順を踏まなければならないかに関して、「脳システム」の話にも若干触れたのである。

第四章は、あらためて「資本の原理=本質」を明確にして、「まとめた」ものである。「資本の原理」(人工の世界)を知るには、「人間の原理」(自然の世界)と照らし合わせて見なければ「十分なもの」にはならない。「これまでの人材」(株式会社人間)は株式会社の経営に当たり、「人間の原理」と照らし合わせた人は、一人もいないのではないだろうか。私は、そう思っている。「これまでの人材」の頭の中は、産業革命以来の「産業資本主義」(株式会社の拡大)方式を「当然のこと、よいこと」として、それが「常識」となってきた(もしかして「悪いこと」ではないかという疑いを持ったことがないだろう)。三〇年後の「ポスト産業資本主義時代」=IT革命時代の隆盛期では、その「よいことという常識」が崩れるのである(株式会社の黄昏)。

(プロローグより抜粋)

著者紹介

荒木弘文 あらき ひろふみ 1939年生まれ。1963年、新潟大学人文学部社会科学学科卒業。1971年、中央大学大学院博士課程法学研究科満期退学。1995年より、中国山東理工大学教授、中国吉林大学北東アジア研究院客員研究員、中国武漢大学国家招聘教授などを歴任。帰国後は、総合思考アドバイザーとして活動している。著書に、『中国三千年の裏技』(社会評論社)『総合科学論入門―自然と人工の統一』(講談社)などがある。

購入サイト(外部リンク)

倉知敬/著『チベット●謀略と冒険の史劇 アメリカと中国の狭間で』(「はじめに」全文紹介)

図書新聞2017年10月14日付で書評掲載です!! 金子民雄・評「知られざる現在のチベットの現状を明らかに 政治・外交面の隠された真実が詳細に公開されている」

『出版ニュース』2017年9月下旬号 Book Guideコーナーで紹介されました!!

20世紀チベット史の軌跡が語るものは何か。『青いケシの国』『エリック・シプトン 山岳探検家・波瀾の生涯』『冒険の達人 クリス・ボニントンの登山と人生』の翻訳書を手がける倉知敬氏の新刊『チベット●謀略と冒険の史劇 アメリカと中国の狭間で』を刊行しました。

| 詳報 | 西谷 大/著『写真紀行 雲のうえの千枚ダム ─中国雲南・大棚田地帯』

『写真紀行 雲のうえの千枚ダム』は、雲南省金平県の者米(ジェーミー)谷に暮らす少数民族の暮らしを2000年からおよそ10年間を住み込みで調査した記録を一般向けに書いたルポルタージュ「棚田に生きる」(企業広報誌『GRAPHICATION(グラフィケーション)』連載)を単行本化しました。本書の半分近くのページは、現地の人々がみせる表情、情景、そして大自然の棚田地帯を著者がとらえた写真で構成しています。紀行読み物として楽しめるのはもちろん、文化人類学的記録としても貴重な作品です。

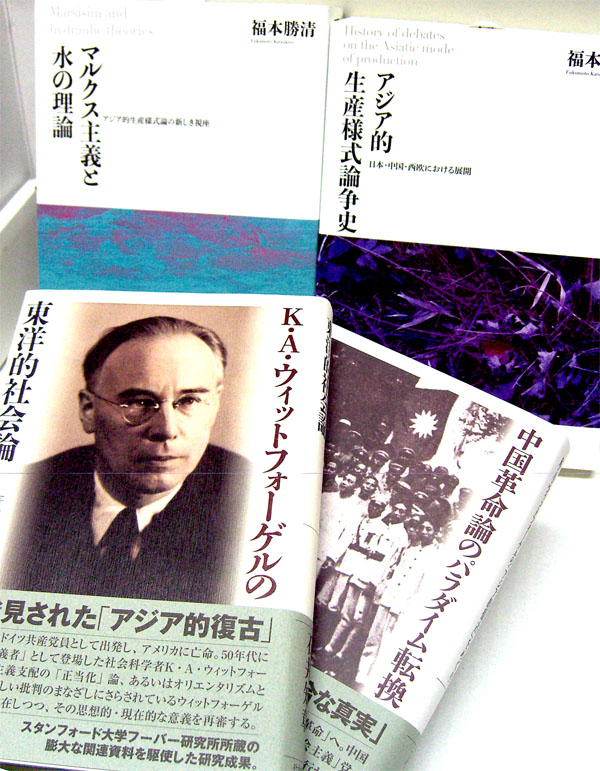

マルクス主義の歴史理論において、「アジア的なるもの」は常に難問だった。──福本勝清/著『マルクス主義と水の理論』『アジア的生産様式論争史』、石井知章/著『中国革命論のパラダイム転換』『K・A・ウィットフォーゲルの東洋的社会論』

新刊『マルクス主義と水の理論』(福本勝清/著)刊行。アジア的生産様式の議論を深める一連の既刊書をご案内。

マルクス主義の歴史理論において、「アジア的なるもの」は常に難問だった。

K・A・ウィットフォーゲルらの「アジア的生産様式」論は、古代からのアジア独自の社会発展と、そこで生み出された専制権力について論じたが、ソ連における共産党独裁の説明理論ともなりえることから、1930年代のソ連ではそれはタブーとされていた。 “マルクス主義の歴史理論において、「アジア的なるもの」は常に難問だった。──福本勝清/著『マルクス主義と水の理論』『アジア的生産様式論争史』、石井知章/著『中国革命論のパラダイム転換』『K・A・ウィットフォーゲルの東洋的社会論』” の続きを読む