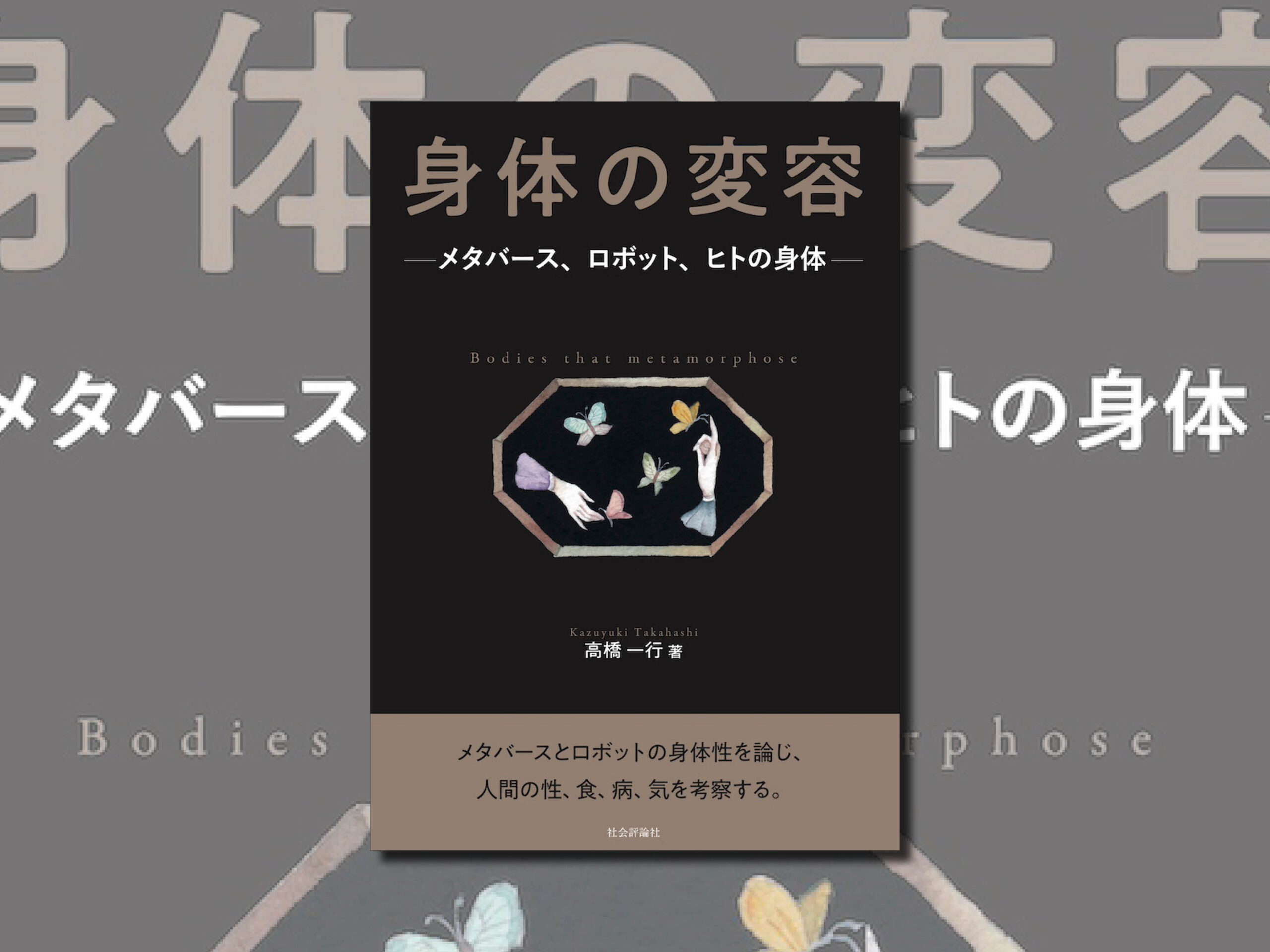

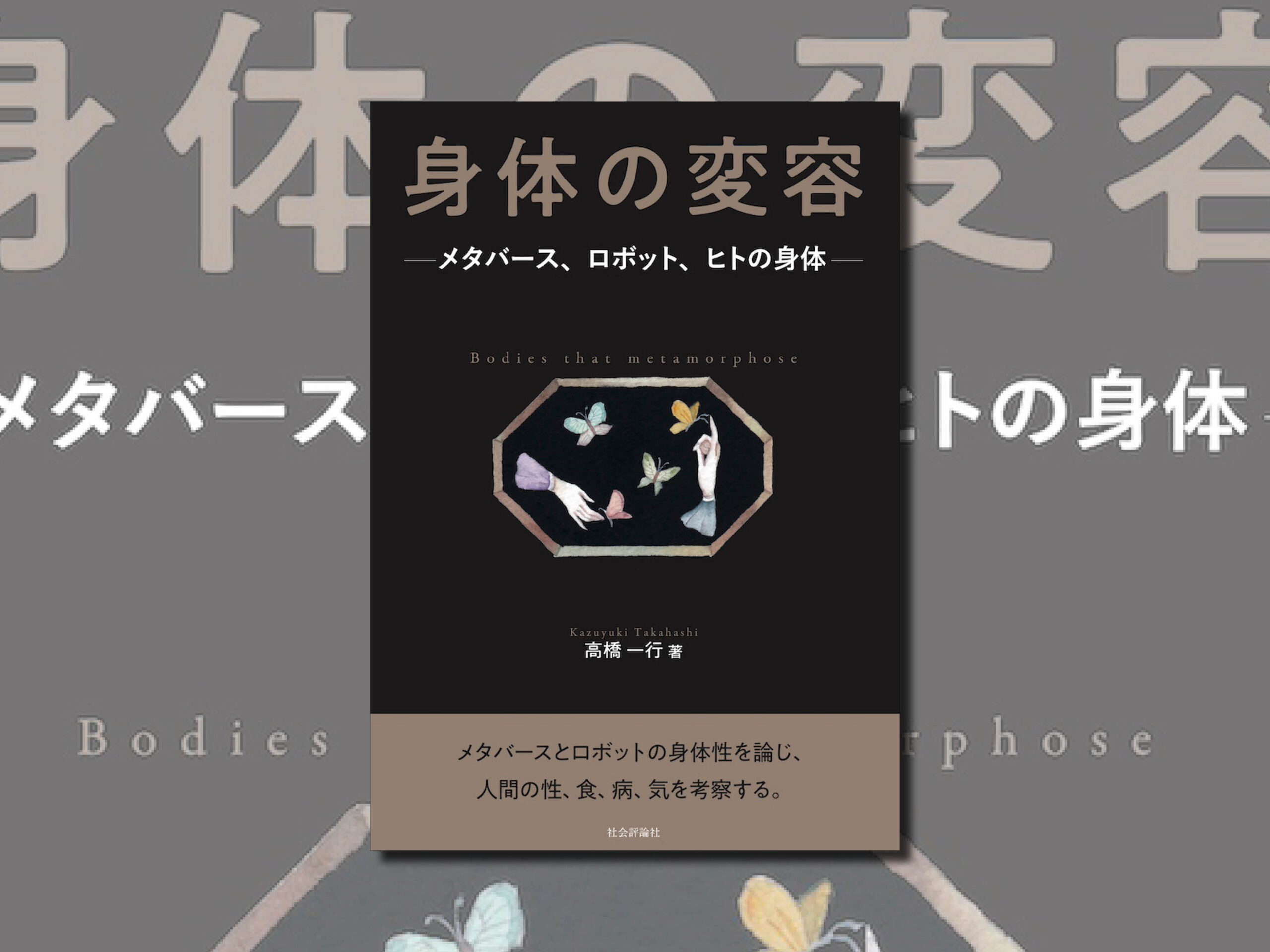

メタバースとロボットの身体性を論じ、 人間の性、食、病、気を考察する。

「身体は他者に開かれている。このことを体験と理論で語りたい。その際に、体系に亀裂を入れ、否定性と偶然を強調し、そのことによって他者性を重視するヘーゲルの理論を参照する。また必要に応じて、メルロ=ポンティやレヴィ=ストロースも使う。ジジェクを通じて、フロイトとラカンにも言及する。そういう意図を持って本書を書いた。」(まえがき)

目次

第1章 メタバースの身体

1-1 メタバースの世界

1-2 メタバースの身体

1-3 メタバースの政治経済

補遺1 ヘーゲル論1 所有・身体・他者

第2章 性

2-1 谷崎潤一郎とM.フーコー

2-2 円地文子とC. マラブー

2-3 笙野頼子とJ. バトラー

第3章 食

3-1 毒を喰らう、または消化と排泄

3-2 食人について、またはC.レヴィ=ストロース

3-3 食の哲学

第4章 病(1)

4-1 心の暴走を抑える身体 鬱

4-2 身体の戦略 摂食障害、解離性障害、境界性人格障害、老い

4-3 身体の硬さ 自閉症

第5章 病(2)

5-1 コロナ禍が教えたこと

5-2 言葉と身体の病 、またはS.フロイトとJ.ラカン

5-3 病理が教えること、またはM.メルロ=ポンティ

第6章 気

6-1 武道について

6-2 野口整体、または気について

6-3 間合いについて

補遺2 ヘーゲル論2 自然から精神へのメタモルフォーゼ

第7章 メタモルフォーゼ

7-1 メタモルフォーゼ、または輪廻

7-2 ロボットの言葉と身体

高橋一行 たかはしかずゆき 1959年東京生まれ。早稲田大学第一文学部美術史学科、東京都立大学理学部物理学科、明治大学大学院政治経済研究科政治学専攻で学ぶ。明治大学名誉教授(政治学博士)。著書 『所有論』御茶の水書房 『知的所有論』御茶の水書房 『他者の所有』御茶の水書房 『所有しないということ』御茶の水書房 『カントとヘーゲルは思弁的実在論にどう答えるか』ミネルヴァ書房 『脱資本主義 - S. ジジェクのヘーゲル解釈を手掛かりに -』社会評論社

2024年6月12日刊行予定

身体の変容 メタバース、ロボット、ヒトの身体

高橋一行/著

定価=本体2600円+税 ISBN978-4-7845-2807-3 A5判並製320頁

購入サイト(外部リンク)