日本の市民社会論がいわば日本における社会思想史研究の対象となる一方、目を見張る経済成長を果たし、急激な社会変容を経験しつつある中国では、近代化に伴う新たな社会認識が模索されているようで、恐らくはその一環としてであろうが、2009年には望月清司の主著『マルクス歴史理論の研究』(岩波書店、1973年)が中国語に翻訳され(訳者:韓立新清華大学教授)、その後も紆余曲折はありながら、望月市民社会論が議論の対象となっている。なお平田清明や廣松渉の著書も翻訳がなされている。

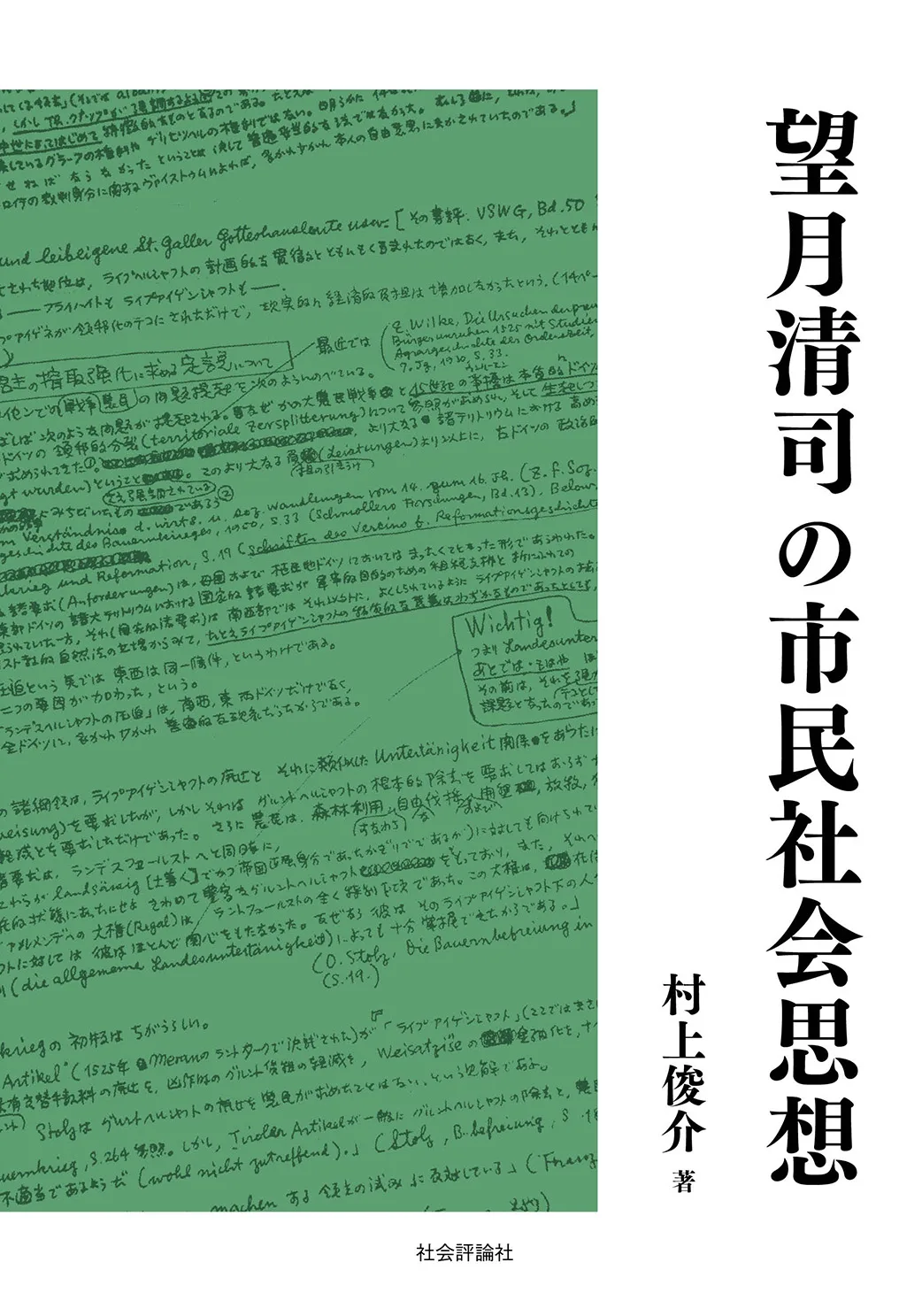

本書では、この望月清司の市民社会思想の形成過程を追跡すると同時に、その輪郭を明らかにしつつ、彼が禁欲的に多くを語らなかった固有の社会認識(唯物史観との訣別、彼にとっての近代の意味)にまで立ち入って、それを日本の市民社会思想史の中に位置付けたいと思う。

(本書「序文」から)

目次

序文

第一章 望月市民社会論の累重的形成

はじめに

一. 平田市民社会論における歴史認識

二. 望月市民社会論の胚胎過程

三. 望月市民社会論の成立過程

四. 望月市民社会論の展開過程

第二章 望月市民社会論再考

はじめに

一. 望月市民社会論の累重性

二. 望月清司の研究回顧

三. 中世における市民社会

四.『要綱』依存関係史論理解の独自性

五. 日本固有の市民社会論の意義

第三章 日本における市民社会論の系譜

はじめに

一. 第二次大戦中の市民社会論︱高島善哉、大河内一男、大塚久雄︱

二. 自覚論の超克︱内田義彦

三. 市民社会論の新展開︱平田清明と望月清司︱

四. 分業・交換関係における意識形成への一考察

第四章 内田義彦と社会科学

はじめに

一. 大河内一男と高島善哉における「正義」

二. 内田義彦における利己心と正義の位置

三.「市民」主体の意識形成の「場」

第五章 日本における市民社会論への批判

はじめに

一. 山之内靖の市民社会論

二. 山之内靖の市民社会論批判

三. 望月清司の近代と第三世界論への視点

四. 市民社会論的方法と視座への批判

第六章 望月清司・人と思想

はじめに

一. 望月清司の少年期・青年期

二. 研究者としての日々

三. 望月清司の市民社会思想

あとがき

索引

サイト(外部リンク)