*トピック

軽井沢エフエム「軽井沢ラジオ大学」 編著者2人が出演した収録音声が公開されています!

西島佑さん出演回(2022年4月20日) https://www.karuizawaradio.university/bn202204.html

瀧田寧さん出演回(2022年5月5日) https://www.karuizawaradio.university/bn202205.html

詳しくは FM軽井沢ホームページ https://fm-karuizawa.co.jp

*「あとがき」のあと(編者ミニ対談)

注目作『機械翻訳と未来社会 ─言語の壁はなくなるのか』の発売前に編著者のお二人、瀧田 寧氏と西島 佑氏から本書こぼれ話を送っていただきました。

出版のきっかけ

瀧 田 ようやくすべての校正が終わって、原稿がわれわれの手を離れたね。

西 島 そうですね。最後の最後まで直すところがたくさんありました。松田代表や編集の本間さんには本当にお世話になりました。

瀧 田 西島さんは手書きの校正が初めてだと言っていたよね。

西 島 ええ。ぼくが所属している学会や大学の機関誌では、校正をPDFでやり取りしているので、今回は校正の過程でもいろいろと勉強になりました。たしか2校を届けに行ったときだったかと思うのですが、松田代表が見慣れない校正記号を使用していて、驚いた記憶があります。

瀧 田 西島さんは修正指示を文章で書き込んでいたものね。しかもそれをPDFにして持ってきていたので、私はあれが新鮮でした。だけど、文章だと一つ一つ読まなければならないので、時間がかかったね(笑)。

西 島 ところで瀧田先生は「あとがき」に、本当はもっと書きたいことがあったようですね。

瀧 田 そう。だけど、頁数がちょうど240頁というきりのいい数字だったので、あれ以上増やさないことにしたのです。その分を、社会評論社さんのブログで紹介しようかな、と。

西 島 どのようなことだったのでしょうか?

瀧 田 もともとこの本を社会評論社さんから出させていただくにあたっての、きっかけのようなことだね。

西 島 話が長くなりますか?これ、ミニ対談ですけど。

瀧 田 いや、すぐ終わらせます(笑)。実は、2013年に社会評論社さんから刊行した『日本海沿いの町 直江津往還』(以下、『直江津往還』)という本の制作に、私は編集副幹事としてかかわっていました。郷土史研究の成果ではありますが、あえて全国出版したことで、直江津以外の方々からも結構反響があり、私も自分が担当した章に関して、札幌の方から講演を依頼されたりもしました。

西 島 やっぱり長くなりそうじゃないですか!(笑)

瀧 田 わかった、手短にするね(苦笑)。で、そうした感じで、とにかく刊行後も時々、『直江津往還』で取り上げたテーマに関連するイベントや出会いがあり、そのたびに社会評論社さんに伺って、数冊ずつ購入していたのです。そういう時にいつも窓口になってくださったのが、板垣誠一郎さんでした。そのうち板垣さんから、また何か書きませんか?というありがたいお誘いをいただくようになったのです。

当初は『直江津往還』の続きを考えていたのですが、すぐには難しいので、しばらくお待ちいただいていました。そうこうするうちに西島さんの「機械翻訳と未来社会」のワークショップにかかわるようになり、その評判も良かったので、これなら少し工夫すれば本になるのではないか、と考え、板垣さんにご提案したところ、好意的な反応をいただいたのです。そういう経緯で今回の原稿をこちらに持ち込んだので、お声をかけていただいた板垣さんにも深く感謝しています。

西 島 なるほど、『直江津往還』のときからの板垣さんと瀧田先生の関係がきっかけとなり、今回の『機械翻訳と未来社会』への出版につながったのですか。本来だったらむすびつかないものがむすびついたことになりますね。

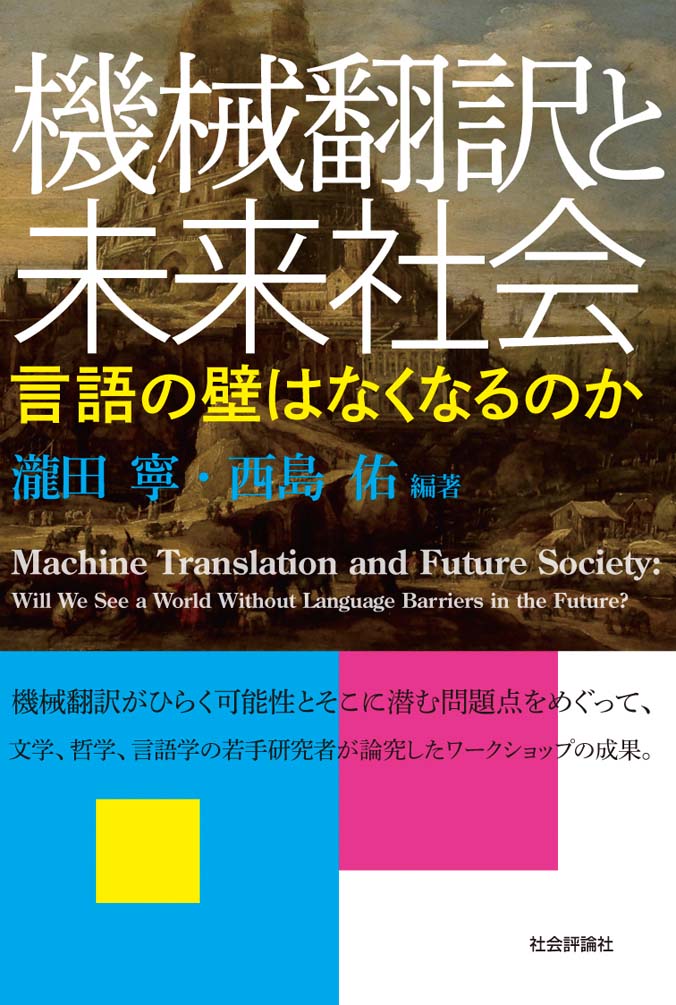

カバーのバベルの塔について

瀧 田 郷土史と機械翻訳って、そう言えば本来だったらむすびつかないと思われるかもね(笑)。ところで校了とほぼ同時に、カバーもできましたね。『直江津往還』の時には、日本海に沈む夕日をイメージしたデザインをお願いしたのですが、今回はカラフルで、未来社会の文字が強調されているのもいいですね。

西 島 カバーの絵はバベルの塔です。ちなみにワークショップのポスターでもバベルの塔を背景として使用したのですが、書籍のカバーと違うことに瀧田先生は気づいていますか?

瀧 田 もちろん気づいてはいるけど、違いをあらためて教えてもらえる?

西島 バベルの塔は、古典画から現代のCGによるものまでたくさんあります。ワークショップのポスターで使用したのは、CGでつくられた素材でした。

瀧 田 そ うだったの?!

西 島 で、今回の書籍のカバーは、17世紀前後の風景画家ヨース・デ・モンペル二世の作品の1つですね。バベルの塔というと、モンペルより前のブリューゲルの作品が有名ですが、こちらはぼくが所属している日本言語政策学会のホームページ(http://jalp.jp/wp/)の背景にもなっているので、かぶらなくてよかったです(笑)。ブリューゲルの塔と比べると、モンペルの作品では塔がより高い特徴がありますね。

瀧 田 本書では巻頭言から「バベルの塔」の話が出てくるので、カバーのイメージと内容が合って、よかったです。

おわりに

西 島 今回、ぼくは本書の読者層として、とくに文系の方々を意識しました。機械翻訳や人工知能というと、どうしても理系の視点から書かれたものが多いのですが、機械翻訳や人工知能はこれからますます身近なものになってくると予想されるので、それらが社会にどのように浸透するのか、という問題は、人間や社会のあり方を考える文系の人間にとっても、大きな課題になると思うのです。

それで、理系の方々だけでなく文系の方々にも、「一緒にこの問題を考えていこうよ」と呼びかけるような意識をもって、執筆や編集に臨みました。だから機械翻訳と社会の関係に関心があるすべての方々に本書を手に取っていただきたいですね。瀧田先生はどうでしょうか?

瀧 田 そうですね。機械翻訳とのつきあい方を、いろいろな現場ですでにあれこれ考えている方はもちろんですが、まだ機械翻訳にあまり触れていない方にも、この本のどこかのページをきっかけにして、まずは機械翻訳そのものに関心を持っていただけると嬉しいですね。

瀧田 寧(日本大学商学部准教授、西洋哲学)

西島 佑(上智大学総合グローバル学部特別研究員PD、政治哲学)

瀧田 寧・西島 佑/編著

機械翻訳と未来社会

──言語の壁は なくなるのか

Machine Translation and Future Society :

Will We See a World Without Language Barriers in the Future?

四六判並製 240頁 定価:本体2000円+税

ISBN978-4-77845-1744-2 2019年7月中旬発売

目次詳細

巻頭言

機械翻訳はバベルの塔を再建するか

/木村護郎クリストフ

「バベル的状況」の再解釈 新たな「バベルの塔」を築かないために

〔座談一〕本書への誘い

瀧田 寧・西島 佑・羽成拓史・瀬上和典

一 本企画の経緯と本書の意義 二 論文執筆者の専門紹介 三 各自の論文について

コラム 機械翻訳はここまで可能になった

隅田英一郎

一 グローバリゼーションは言葉の壁を現前化した 二 規則による機械翻訳からはじまった 三 翻訳データ活用に 一八〇度方向転換した 四 AIの深層学習で翻訳精度が急上昇した 五 機械翻訳は新たなステージへ立った

序章 機械翻訳をめぐる議論の歴史

西島 佑

はじめに 一 論理主義と第一次AIブーム 二 第二次AIブーム ── 一九七〇年代から八〇年代前半 三 第二次AIブームへの批判 四 人工知能研究者らの問題意識 五 統計・確率主義 六 第三次AIブーム──統計機械翻訳からニューラル機械翻訳へ 七 論理主義と統計・確率主義の違い 八 むすびにかえて ―― 機械翻訳と未来社会を考える上での二つの問いの提起 機械翻訳の歴史年表

第一章 機械翻訳とポライトネス ─機械翻訳に反映させるべきポライトネスとその手法に関する一考察─

羽成拓史

一 はじめに 二 機械翻訳の発展と現状そして今後 三 ポライトネス 四 機械翻訳へのポライトネスの適用 五 おわりに

comment

▼羽成論文へのコメント 生田少子

response

▼生田コメントへの応答 ポライトネスを機械翻訳に反映させるということ――付加的要素を含めた方法論の再検討 羽成拓史

第二章 機械翻訳の限界と人間による翻訳の可能性

瀬上和典

一 はじめに 二 機械翻訳の未来 三 トランスレーション・スタディーズと機械翻訳 四 人間を主体とした翻訳の可能性 五 翻訳という行為そのものの価値 六 おわりに

comment

▼瀬上論文へのコメント 鈴木章能

response

▼鈴木コメントへの応答 機械翻訳の問題点の具体例と機械翻訳を用いることの倫理 瀬上和典

第三章 機械翻訳は言語帝国主義を終わらせるのか? ― そのしくみから考えてみる─

西島 佑

一 はじめに ── 機械翻訳の定義と本章の構成 二 先行研究のなかで機械翻訳はどう位置づけられるのか? 三 機械翻訳のしくみ 四 言語帝国主義の潜在化 五 おわりに

comment

▼西島論文へのコメント 塚原信行

response

▼塚原コメントへの応答

機械翻訳と権力の諸問題についての試論 西島 佑

〔座談二〕機械翻訳が普及した未来社会

瀧田 寧・西島 佑・羽成拓史・瀬上和典

エピローグ コミュニケーションの入口としての機械翻訳

瀧田 寧

一 機械と人間の違い 二 外国旅行の意義 三 翻訳の限界 四 おわりに

あとがき

〔編著者〕

瀧田 寧 (たきた やすし)

日本大学商学部准教授。日本大学大学院文学研究科哲学専攻博士後期課程満期退学。専門:西洋哲学。主な論文:「ロック哲学における「伝承」の問題─モンテーニュの『エセー』と比較して─」(『総合社会科学研究』通巻31 号、総合社会科学会)。「ポパーとモンテーニュ─人間の無知の強調の先にあるもの─」(『批判的合理主義研究』通巻18 号、日本ポパー哲学研究会事務局機関誌編集部)。「ロックにおける思考鍛錬の意義とその限界─誤謬原因としての観念連合を中心に─」(『イギリス理想主義研究年報』第9 号、日本イギリス理想主義学会)。

西島 佑 (にしじま ゆう)

上智大学総合グローバル学部特別研究員PD。上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科国際関係論専攻博士後期課程満期退学。専門:政治哲学。主な論文:「国家語の概念小史:19 世紀半ばから20 世紀前半のドイツ語圏、保科孝一、田中克彦までにおける」(『言語政策』13、日本言語政策学会)。「旧ソ連地域における国家語の系譜:カウツキーからレーニン、ポスト・ソヴェトへの歴史的展開」(『上智ヨーロッパ研究』9、上智大学ヨーロッパ研究所)。「「特異点」と「技術」からみる言語と社会の過去と未来 ──テイヤール・ド・シャルダンの思想をてがかりに」(2015 年度テイヤール・ド・シャルダン奨学金・金賞論文、上智大学理工学部・理工学研究所)。

〔共著者〕

羽成 拓史 (はなり たくし)

明治学院大学講師。明治学院大学大学院文学研究科英文学専攻博士後期課程満期退学。専門:社会言語学。主な論文:「謝罪ストラテジーに関する一考察 ─受け手側からの評価を中心に─」(『International Journal of Pragmatics』第21 号、日本プラグマティックス学会)。「謝罪発話行為とポライトネス─データ収集方法の差異に着目して─」(『経営学紀要』第23 巻 第1・2 合併号、亜細亜大学短期大学部学術研究所)。「謝罪発話行為におけるポライトネス実現に聞き手が果たす役割に関する一考察」(『シルフェ』第52 号、シルフェ英語英米文学会)。

瀬上 和典 (せのうえ かずのり)

東京工業大学講師。明治学院大学大学院文学研究科英文学専攻博士後期課程満期退学。専門:19 世紀アメリカ文学。主な論文・著書:「詩人の夢と神秘主義の問い」(『East-West Studies of American Literature & Essays─あるアメリカ文学者の系譜─』[一粒書房]所収)。「ラルフ・ウォルドー・エマソン」(『晩年にみる英米作家の生き方─モーム、ミラー、アップダイクほか15 人の歩んだ道』[港の人]所収)。「流動する〈自然〉─Nature に見るEmerson の自然観」(『シルフェ』第56 号、シルフェ英語英米文学会)。

〔本企画にご協力をいただいた方々〕(敬称略、掲載順)

・巻頭言

木村 護郎クリストフ (きむら ごろう)

上智大学外国語学部ドイツ語学科教授。

・コラム

隅田 英一郎 (すみた えいいちろう)

国立研究開発法人情報通信研究機構フェロー。

・第一章の論文へのコメント

生田 少子 (いくた しょうこ)

明治学院大学文学部英文学科教授。

・第二章の論文へのコメント

鈴木 章能 (すずき あきよし)

長崎大学大学院多文化社会学研究科・教育学部国際文化講座教授。

・第三章の論文へのコメント

塚原 信行 (つかはら のぶゆき)

京都大学国際高等教育院附属国際学術言語教育センター准教授。

購入サイト(外部リンク)