編著者による座談会

(聞き手:鳥塚あゆち(文化人類学)/2021年3月)

Q : この本は、社会学(橋本さん)、社会言語学(猿橋さん)、文化人類学(髙さん)、ジェンダー研究(柳さん)をそれぞれ専門とする4人の女性研究者の共同研究・共同執筆ということですが、それぞれが持ち寄った持ち味をお話いただけますか?なかなか自己評価は難しいと思うので、お互いについて話すというのはいかがでしょう。

柳 : 橋本さんはリーダーとして私たちを引っ張ってくれました。私は、ある程度、日本語に自信をもっていたのですが、初めての共同研究で、たくさんのメールや書類についていけないことを痛感しました。それでも私が最後まで頑張れたのは、橋本さんのまじめさや誠実さもあるんですけれど、彼女の文章の書き方が好きだから。それと、すこし話題は逸れますが、私はこれだけ体系的に日本語を勉強して、この有様。1世の方たちはどんなに言語の面で大変だっただろうと想像することもたびたびありました。

猿橋 : 柳蓮淑さんは韓国語母語話者として欠かせない存在でした。インタビューの時、語り手の方が韓国語に切換えることもあります。私は簡単な韓国語しか分からないものですから、柳さんが小さい声で要点を伝えてくだって、とても助かりました。インタビューの時だけではなくて、文字に書き起こしをするときも、論文執筆のときも柳さんに助けていただきました。それから生活文化の諸活動について、今の韓国にもあることなのか、過去はあったけれども今はなくなってしまったものなのか、地域によって違いがあるものなのか、そういった面でも柳さんの視点や意見が活かされました。

髙 : 猿橋さんはね、とにかく仕事が早い。調査の準備から分析、執筆まで、研究活動のペースメーカーとしての役割を果たしてくれたと思います。私は仕事が遅いので、いつも猿橋さんに後押ししてもらっているように感じていました。仕事が早いというと効率的、合理的という印象があるかもしれませんが、ここが一番大切な、言っておきたいことなんですけれど、猿橋さんは調査協力者に対してとても繊細な配慮をする。彼/彼女らから教えていただくという研究者としての謙虚な姿勢に感銘を受けることが多かったです。

橋本 : 髙正子さんが書いてくださった第3章は、祖先祭祀についてですが、髙さん自身も祖先祭祀を担っているからこそ書けた内容だと思います。スーパーでの買い物から密着し、見せ、語り、活字にするまでをご快諾いただけたのは、髙さんの研究者として、またひとりの在日韓国・朝鮮人の生活者としての関心の高さ、知識量、熱意が調査協力者の方に伝わったからだと思います。調査の一部にご一緒させていただきながら、とにかく圧倒されました。

Q : 今回はライフストーリーインタビューの方法を用いたとのことなのですが、ライフストーリーというアプローチの真髄は、ズバリどこにあると考えますか。

橋本 : ライフストーリーの良さは多角的なので、これひとつ、ズバリというのは難しいですね。ひとつ言えるのは、この本がテーマとした生活文化というトピックには、とても相性のいい方法だと思います。断片的な語りや、テーマ別に出来事を収集していくのではなくて、本人が語る人生全体から個々の語りや出来事の意味を探る・考える・想像するという姿勢を研究者がもつことができます。今回はご自宅や職場に招いていただいたので、実践や実物を見せていただきながら、お話も聞くことが出来て、本当に有意義でした。調査協力者の方々は、ご負担が大きかったと思います。とても感謝しています。

Q : 一番思い出深いエピソードを話していただけますか。

猿橋 : 挙げ始めたらきりがないんですけれど、最近とても嬉しい出来事がありました。私は第5章で、崔正美さんの母娘関係の語りがインタビュー中にどう変化していったかということを書きました。一昨年前、掲載の可否を伺う文書をお送りしたところ、崔さんは、インタビューの始めの方で、オモニを否定するようなことを言ってしまったこと、それが文字になること、とても悩まれたと。そういう逡巡する思いの過程も含めて「決心しました。お任せします!」という許可のお返事をくださったんです。私は複雑な気持ちがずっと残ってしまって。そのことについての私なりの思いを「あとがき」に書きました。先日、完成した本をお届けしたところ、その私の「あとがき」を読んで、日常の中で発見した、また新しいオモニ像を文章にして送ってくださったんです。「会える日が来たら、また面白おかしく話すからね」と結んであって・・・暖かくて、涙が出ました。

Q : 異なる学問領域の人たちが集まることの意義はどこにありますか。

髙 : 専門分野の違いによって、同じ調査をしても分析の視点が違いますよね。だから、調査の前後の時間を使って行う企画会議が刺激的でした。ひとつ例を挙げると、私はこれまで文化人類学的調査として聞き取り調査を数多く行ってきました。そこでは、常に「語り手とラポール(信頼関係)を築いて、深層の「声」を聞き取ることが大切だ」と言われ、常にそうしようと思って取り組んできたんですね。猿橋さんはそうやって集めた「声」を言語学的に分析する。その分析の観点が、私からすると思いもよらなかったような視点だったんです。言語学的な思考方法が、他の分野でも論理展開を整理するのに役立つと感じました。特に私自身が在日コリアン二世で、当事者でもあるので、近すぎて見えにくくなっている部分、そういうところを客観的、かつ論理的に考えたり、整理したりする上で、専門領域が異なる研究者との共同研究はとても有意義で、知的好奇心が満たされるものでした。

Q : この本を、一番誰に読んで欲しいと思いますか?

柳 : ニューカマーの韓国人もそうですが、本国の韓国人も読んで欲しいと思います。私が暮らす東京周辺について言うと、オールドカマーとニューカマーの交流は残念ながらあまり活発とは言えません。お互いに関心もないし必要性も感じていないのかな。これは、アメリカに暮らす在米コリアンも同じだと聞きます。海外移民者に共通していますね。でも、ニューカマーにとっても生活文化継承は身近な課題です。だから、日本に暮らすニューカマー韓国人もそうですけれど、本国にいる韓国人も、海外移住の経験がある、ないにかかわらず知っておくことが大事ではないかと思います。

Q : 最後に、いろいろな面での違いをまとめる上でのご苦労や発見がありましたら、編者の橋本さんからお願いします。

橋本 : 4人の共同研究だったことで、新しい発見がいくつもありました。たとえば、柳蓮淑さんがまとめた「盧芳子さんの生活文化ものがたり」には、柳さん自身が韓国からの移住者であり、ひとりの母親であることで盧さんのオモニに自分を重ねて考えてみた、というくだりがあったんです。在日韓国・朝鮮人の1世と2世の関係性に、現在のニューカマー韓国人が共感する。私には提示できない視点だと思いました。今回、本にする際に、その部分は残念ながら割愛してしまいました。いろいろ盛り込んで、反対に削除してもらった部分もあって。明確な編集方針でそうしたというわけではなく、最終的にそれぞれの個性が光るおもしろい本になるんじゃないかなという楽観的方針(笑)。そういうのを期待するいい加減さが私の持ち味かもしれません。趣旨をくんでくれたのか、共著者たちは編者のリクエストによく応えてくれました。本当にありがとうございました。

(編集:猿橋順子)

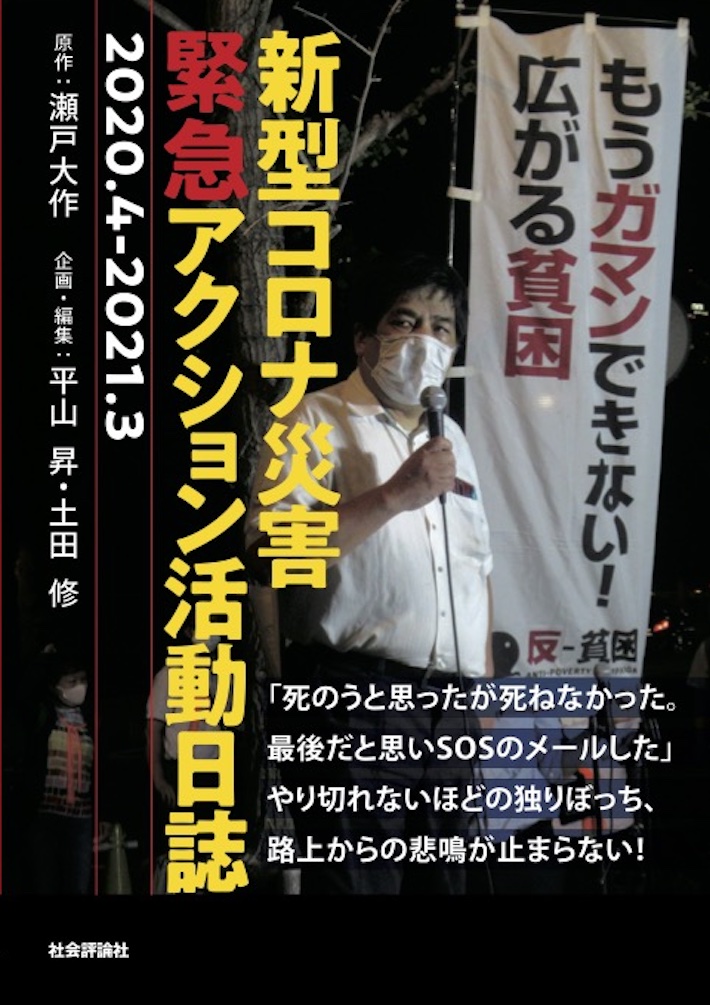

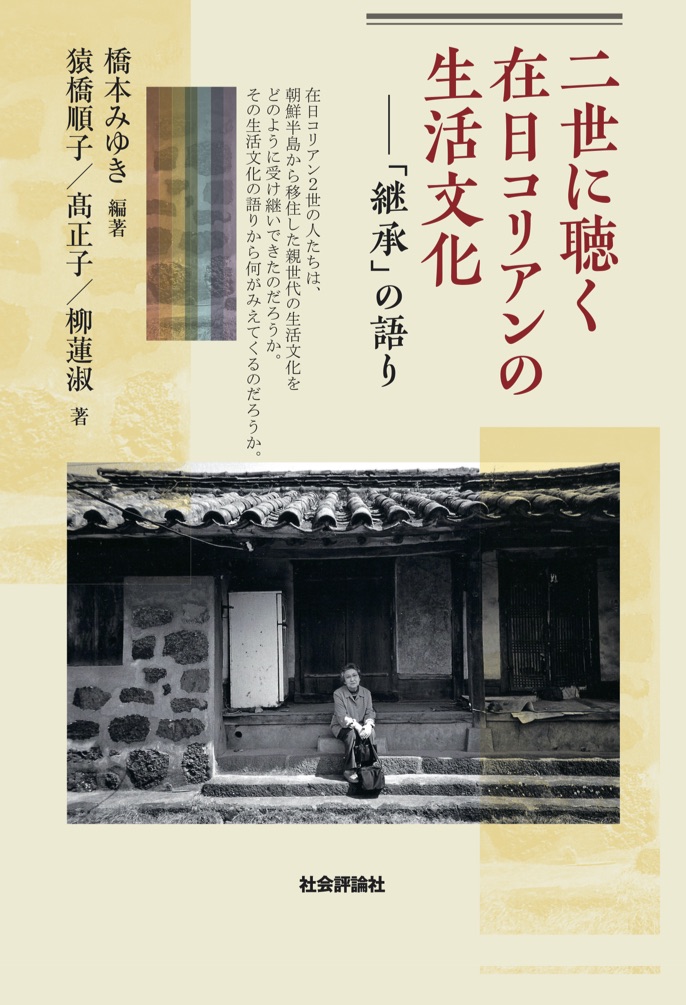

二世に聴く在日コリアンの生活文化 -「継承」の語り

橋本みゆき/編著 猿橋順子 髙正子 柳蓮淑/著

目次

口絵《生活文化スナップ写真集》

序 章 生活文化について在日コリアン2世に聴く目的、考える意義

第1部 一人ひとりの生活文化ものがたり

第2部 生活文化「継承」のライフストーリーからの考察

第1章 親子間継承/非継承の語りに現れる「民族」:生活文化となるモノ・コト

第2章 1世・2世が食べたものとその語りかた:生活文化の経験と変容 1

第3章 四国で受け継ぐ済州島S村の祖先祭祀:生活文化の経験と変容 2

第4章 継承言語のはたらきとアイデンティティ:「継承」が可能になるとき 1

第5章 母娘関係の振り返りと関係観の変容:「継承」が可能になるとき 2

第6章 母の故郷、2世の「故郷」 :「継承」が可能になるとき 3

第7章 貧困と階層の語り :「継承」を規定する構造 1

第8章 ジェンダー化された抑圧と解放 :「継承」を規定する構造 2

第9章 仕事観にみる世代の連なり :「継承」を規定する構造 3

終 章 生活文化は「継承」されるか

編著者紹介

橋本みゆき(はしもと・みゆき)

大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員、立教大学兼任講師。専門は在日韓国・朝鮮人を対象とする社会学的エスニシティ研究。著書に、『在日韓国・朝鮮人の親密圏──配偶者選択のストーリーから読む〈民族〉の現在』社会評論社、2010年。

猿橋順子(さるはし・じゅんこ)

青山学院大学国際政治経済学部教授。専門は社会言語学、異文化間コミュニケーション、言語政策研究。近著にLanguage education policy in Japan. In Andy Kirkpatrick and Anthony J. Liddicoat (Eds.) The Routledge International Handbook of Language Education Policy in Asia. pp.97-110. Oxon: Routledge.(2019年、共著)がある。

髙 正子(コォ・チョンジャ)

神戸大学非常勤講師。在日コリアンの生活史の研究(主に生活文化を中心に)。本書に関連する論文として、「『食』に集う街-大阪コリアンタウンの生成と変遷―」(河合利光編著『食からの異文化理解』pp.131-146、時潮社、2006年)。

柳 蓮淑(ユ・ヨンスク)

大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員、獨協大学兼任講師。在日韓国・朝鮮人、朝鮮族を対象とするジェンダー・エスニシティ研究 。著書に、『韓国人女性の国際移動とジェンダー:グローバル化時代を生き抜く戦略』明石書店、2013年。

2021年3月刊

定価=本体2800円+税 ISBN978-4-7845-1151-8 四六判上製308頁

購入サイト(外部リンク)